アラビアのロレンス/映画レビュー by YAGITANI

Last Updated 31 MAR. 2020 ver.3.14| BOTTOM | 主な映画・放送・朗読作品(別頁) | ■日本語 HOME |

LAWRENCE OF ARABIA (1962)

1995年、『アラビアのロレンス』を久しぶりに映画館で見た。わたしが東銀座の松竹セントラル劇場でこの映画に初めて出会ったのは1981年12月のこと。巨大スクリーンに描き出される砂漠の光景と、複雑なロレンス像はわたしの心をわしづかみにした。次に1984年10月22日の「有楽座さよならフェスティバル」で再会し、そしておよそ10年後の1995年3月、丸の内シャンゼリゼの70ミリ画面で、ようやく<完全版>を堪能できたわけである。その後、NHKの衛星放送でも何度か見た。

改めて映画を見ると、映像的には本当によくできていると思う。なにしろ CG などというものの存在しない、1960年代の製作である。あれだけの現地ロケを現在やるのは予算的にも政情的にも不可能だろうし、ロレンス役の俳優も見つからないだろう。やはり、(あの年齢での)Peter O'Toole あっての『アラビアのロレンス』だと思う。O'Toole の背の高さだけはいまだに許容できないが、ロレンスの持つ倒錯性を表現してくれた点は評価したい。

■ この映画の<脚本>情報(日本語・英語)はこちら

■ この映画の<原作>『知恵の七柱』情報

1935年普及版の翻訳 [平凡社東洋文庫 全3巻 (1969, 1971) ]

1922年オクスフォード版の翻訳(完全版)[ 平凡社東洋文庫 全5巻 (2008-2009) ] [ 完全版七柱 FAQ つき情報ページ ]

1995年に鑑賞して気づいたことがいくつかある。タファスから食べ物をもらったロレンスが、うっかり左手(ムスリムの不浄の手)で食べてしまうこと。アラビアでは完璧なマナー違反で、ロレンス本人だったら(すでに当時6年をイスラーム文化圏で過ごしていた)絶対やるはずのない失敗だ。「ヒジャーズ王国の旗」にも気がついた。ファイサル王子たちがトルコ軍の空襲を受けて逃げまどう場面で、現在のヨルダン国旗に似た(ただし白と緑の配色が逆)旗がちらっと映る。それから、「前進」がすべて画面左から右への動きで統一されていることに感心した。「後退」は右から左。ロレンスがガシム救援に戻るとき、デラアから逃げるとき、そして最後に車で走り去るときだけ左側に動いていく。あと、これは濱田すみ子さんの指摘だが、ファラジが死ぬ場面で「信管」となっている字幕は「雷管」の間違いだとか。

ある映画評を訳していたとき、聖書からのもじりが多いのを初めて知った。舞台が同じだから、当然といえば当然だが、一般の日本人には死角となる部分だろう。

イスラーム的におかしな場面として、中田考(なかた・こう b.1960)が指摘したのはロレンスのガイドをアリーが射殺する場面。

【引用】

こういうもてなしの文化は、中東世界には宗教にかかわらず、どこにでも見られます。人が来たら泊めて、食事を出してもてなす。お金がない人には施しをする。困っている人がいれば、みなで助け合う。砂漠の多いこの風土では昔から、そういう文化があり、それがイスラームによって強化されてきたのでしょう。砂漠では分け与えるのが当たり前です。生きていくために、それは当然のことなんです。

『アラビアのロレンス』という映画がありますが、あの中でほかの部族の水場を使った男が、問答無用で撃ち殺される場面があります。しかし、そんなことはありえません。砂漠という過酷な環境の中で生きていくためにはシェアし、もてなすというのは基本です。それは、別の言い方でいうならば、「持っているものは、みな回してしまえ」ということになります。

―― 中田考『私はなぜイスラーム教徒になったのか』

太田出版・2015 / pp.125-26 より

♣ 映画『アラビアのロレンス』の聖書ネタ

- アカバ襲撃を終えてシナイ半島を横断するロレンスの台詞「 Look! a pillar of fire.」 →出エジプト記13:21(火の柱)

- デラア(ダルアー)に潜入する前のアリーが「 No, no, they must move mountains for you: they must walk on water.」。これに呼応してロレンスはベドウィンに呼びかける、「Who will walk on water with me?」→マタイ14:25他(水の上を歩く)

- タファスの虐殺後、ジャーナリストのベントリーがつぶやく「Jesus wept! Jesus wept!」→ヨハネ11:35(イエスは涙を流された)[ Wikipedia の説明 ]

- ダマスカス入りを目前に、ベドウィンがぶどうを一房持ってくる→民数記13:20,23他(一房のぶどうの付いた枝を切り取る) ※『完全版 知恵の七柱』第136章に記述あり(シュクリーの使いが黄葡萄を持ってやってくる)

また、キネ旬の『世界映画人名事典 男女優編』 (1974) に、思いがけない俳優の名前を発見。誰だと思います? 例の、ロレンスを鞭打つトルコの軍曹 (Fernando Sancho) なのだ。イタリア人で、マカロニ・ウェスタンに欠かせない悪役なんだとか。な〜るほど(笑)。 でも、その後 Internet Movie Database で調べたらスペイン人とありました。1916年生まれ、1990年没。

1963年に来日した Lean のインタビューには、注目すべき発言がある。監督自身、例のトルコのベイは「鞭打ちのあとで、ロレンスにたいして、積極的な性行為を行った」と認めているのだ。「だからこそ、鞭うたれ、泥濘の中に投げ出されたときに、ロレンスは友人アリの顔をまともに見ることができなかった」(『映画芸術』1963年5月号)のだという。うーむ、そういう解釈でよかったのか。これですっきりしました。

◆ ◆ ◆

この映画に対しては、ambivalent な思いを抱く研究者が多い。実際の話、この作品をきっかけにロレンスに興味を抱いたという人が圧倒的に多いからだ(『七柱』を読んで、という人もいないわけではないが、少数派である)。その意味では「大恩ある」作品なのだが、資料を当たってしばらくすると、映画が<伝記>としては実におそまつであることに気づく。それから、映画を非難し始める糾弾派と、映画は映画として評価しよう、とする独立評価派とに分かれる(以前、ロレンス協会内部でも論争があった)。

映画の最後に「この作品は史実を元にしてはいるが、フィクションである」という意味の断り書きが出たときは、苦笑した。上記の糾弾派のなかには、ロレンスの弟 A. W. がいる。彼は一旦プロデューサーの Spiegel に『七柱』の映画化権を売却したものの、後に撤回。出来上がった映画に対しては「自分の知っている兄とは全然違う」と強い不満をもらした。また、Lady Allenby(こちらのページを参照)も、映画のラストで将軍がトルコの病院を劣悪な環境のまま放置したように描かれていることに対し、抗議したという。かのジャーナリストの Lowell Thomas は、「ラクダと砂漠以外は偽物」とのたもうた。完全版から入った「フィクション」の断り書きは、こうした糾弾派からの声に対するひとつの釈明だろう(遅きに失した感はあるが)。

わたし自身も、この映画でロレンスを知った者のひとりであり、どちらかというと独立評価派に属する。ただ、映画を足がかりに本物のロレンスをあれこれ論評する手法は好きではない。逆に、史実を基点にして映画のフィクション部分を指摘することは可能だが、それをやっても切りがないし、やっても仕方ない。ただ、一研究者の立場から映画ファンに伝えておきたいことがあるとしたら、本物はもっとずっと興味深いものだった、ということだ。起こる事件も、登場するキャラクターも、何倍もおもしろい。

高く評価されている砂漠の映像に関しても、その素晴らしさを否定する気はないが、中東以外のスペインやモロッコでのロケが混じっているので要注意。たとえば、ロレンスが列車を爆破する派手なシーンは、南スペインの Gabo de Gata で撮影されたものだ。あのサラサラ砂丘のイメージを胸に抱いて中東を訪問した人は、がっかりするだろう。「中東のサバクは砂漠ではなく土漠」とは、よく耳にする形容である。また、ダウドが呑まれたような流砂(撮影地はヨルダンの Jebel Tubeiq)も、シナイ半島の砂漠には存在しないという。

実はこれについては失敗談がある。わたしは『週刊金曜日』(1995年3月10日号)の映画評で「アラビアの沙漠には、映画に出てきたような流砂はない」と書いてしまったが、「アラビア」と大きく範囲を広げるならば、ルブアルハーリー (Rub' al Khali)の南東縁にちゃんとウンム・アル・サミーム (Umm al-Samim quicksands / Wikipedia: Umm al Samim / BBC: In pictures: Oman's empty quarter) という流砂がある。お詫びして訂正します。

【参考】

だが、この映画のあたえた印象は中東の実際を正確につたえたものとはいえなかった。少年が底なしの沙漠にのみこまれてゆく有名なシーンがあったが、「アラビアのロレンス」ことT・E・ローレンス〔…〕が活躍したシリヤ、パレスチナ、ヨルダンの沙漠は、しばしば「土漠」といわれることもあるように、そのような流砂をもってはいない。

―― 冨岡倍雄『パレスチナ問題の歴史と国民国家 ―― パレスチナ人と現代世界』

明石書店・1993 / p.300 より

◆ ◆ ◆

1989年に一旦日本で「来春公開予定」と予告された<完全版>の上映が延期された事情については、あいにく不明だ。ただ、完全版用のプログラムが準備されなかった事実から推理して、日本ではあまり収益が上がらないと判断されたのではないかと思う(そもそも、1日にがんばっても3回しか上演できないのだから、不経済な映画ではある)。完全版に関する日本語の記事は断片的にしか手に入らないが、幸いなことに、資料満載の Morris & Raskin, LAWRENCE OF ARABIA: THE 30TH ANNIVERSARY PICTORIAL HISTORY (1992)、そしてAdrian Turner, THE MAKING OF DAVID LEAN'S LAWRENCE OF ARABIA (1994) が刊行されている。これだけ充実した本を副産物とした『アラビアのロレンス』は、確かに映画史に残る作品だったと思う。

![[Lawrence of Arabia, Roadshow, November 1989]](imagejpg/restored8902.jpg)

『ロードショー』(1989年11月号) より

記事の末尾に「来春公開」とある

最後に、上映時間の問題について触れておきたい。ご承知のように、この映画は当初 222分あり、それが一般公開時に 202分に短縮された。1970年のカット版はさらに切られて187分(しかも、部分的にフィルムが裏焼き――ロレンスの腕時計が右手に移動する――になっていた)。再編集された<完全版>は、 216分。念のため、この時間は映像のみのランニングタイムで、序曲や休憩時間の音楽は含まれていない。音楽を9分流し、休愚を15分入れると、上映時間はちょうど4時間となる(日本で発売された完全版ビデオは、音楽を足して226分と表示してある)。

202分のカット版は、1963年1月下旬頃から出回っていたようだが、すると、日本で上映された(2月14日封切り)のもカット版だったのだろうか?

少なくともプレス向け試写会で上映されたのは、カットなしの 222分版だったと断言できる。なぜなら、荻 昌弘の映画評「アラビアのロレンス鑑賞」(『スクリーン』1963年4月号)に、「梢に揺れ残る防塵眼鏡」のことが言及されているからだ(このシーンは 202分版ではカットされた)。『キネマ旬報』1963年2月下旬号に掲載されたシナリオも、現在の完全版に近い。

「梢に揺れ残る防塵眼鏡」の場面

ただし、一般公開時にどの版が使われたのかはわからない。当時の映画評には「上映時間3時間48分」(1963年2月20日付読売新聞夕刊)という謎めいた数字がある。3時間48分ということは、228分。オリジナル版「222分+序曲6分」とすると序曲の長さが合わないし、カット版「202分+序曲9分+休憩17分」とすると休憩時間が半端な気がする。なお、映画評論家のおすぎは「わたしたちが初公開のときに有楽座で見たときは222分だったのよ」と述べている(『おすぎとピーコのこの映画を見なきゃダメ!!』(学習研究社・2005/ p.108)。ほかに情報をお持ちのかたがいたら、ご一報ください!

2020年3月、大阪の長谷川誠二さんから上映時間についてのコメントをいただきました。ご本人の許可を得て、以下に紹介します。

先日、手元のいろいろな資料を整理していたところ日本コロムビア映画本社(当時。東京都港区)が制作した『コロムビア映画40周年記念』という小冊子を見つけました(同社は1924年1月設立で、冊子は1964年発行)。同冊子には1964年前後の公開あるいは公開予定の作品が掲載されているのですが、「アラビアのロレンス」(1963年2月公開)については巻数13・(フィルムは)5,857m・(上映)時間3.31(211分)とあります。

※ちなみに『キネマ旬報』(359号・1964年2月15日発行)では13巻・7,044mと記述。

これらは一般の観客にとっては不要な情報ですので、上映館向けのものだと思います(1日当たりの上映スケジュールを決めるうえで不可欠なものですから)。

公開当時と思われる上映時間については、映画評論家諸氏によっては「前後四時間」(荻昌弘)、「前後3時間50分」(登川直樹)などとバラバラですね。

私はこれまでにリバイバル、完全版も含めて何度も同映画を鑑賞していますが、それらを踏まえた印象でまとめますと

1. 本編上映時間(211分) →まあ妥当かな。

2. 序曲6分 →9分というのは体感的にどうかなと。

3. 休憩10分 →これも15分は長すぎるのでは?

以上から「上映時間 227分(3時間47分)」、と思いました。

(完全版DVDでは「本編1 139分「本編2 88分」で227分となっていますね)

2020/03/29

- 歴史学者 Jeremy Wilson による映画レビュー [ Lawrence of Arabia or Smith in the Desert? ] 2006年3月 Imperial War Museum での講演。この上ないほど細かく、史実と映画を比較している

- この映画に関する日本語文献リストはこちらのページを参照

- 主な映画日本語文献紹介

Time Out (1989年5月24-31日号) に掲載された完全版の広告

ロンドンでは1989年5月26日からの公開だった

なお同じ年の3月12日までロンドンのNPGではロレンスの回顧展が開催されていた

完全版の公開も、ロレンス生誕百周年関連のできごとといえる

◆ ◆ ◆

■ 2009年の追記 ■

まるで平凡社東洋文庫『完全版 知恵の七柱』の刊行に合わせたかのように、2008年12月、新宿テアトルタイムズスクエアで久々『アラビアのロレンス完全版』が公開。あまり大きくないスクリーン(これでも都内で最大クラスだそうな!)と椅子のつくりの悪さにはがっかりしたが、見てまいりました。なにしろ七柱翻訳進行中ゆえ、かつてとはあれこれウォッチする個所が違うのであります。

やはり目がいくのは砂漠の情景。ヨルダンで撮影された砂漠はやはりすごい――ロレンス本人はもちろん、映画の何十倍も縦横無尽に砂漠を横断しているわけだけど、よくぞロケをしたものだ、と改めて感心。いよいよアカバ遠征で灼熱の砂漠に入っていくとき、地面には漬け物石みたいなのがごろごろしている。あれが「燧石〔すいせき〕」で、七柱本編に何度も登場。駱駝はなんとか歩けるが、馬や自動車は当然だめだそうな。ワーディー・ラムのシーンも食い入るように見つめてしまった。あいにく“知恵の七柱岩”は登場しなかったが。

さらなる凝視の対象は、装甲車とロールズロイス。ダマスカス進撃前の参謀たちのミーティングで、黒板に描かれた地図。そうだよこの攻略ルート図をこれから作るんだよ! とつぶやくわたくし(七柱第5巻に掲載)。ベドウィンがなまった英語を喋ってるおかしさ、新聞記者の扮装がひとりだけ「現代」風の奇妙さなどはさておき、最後のダマスカス、なぜスコットランド兵は映るのに、オーストラリア兵やインド兵が映らないのか? これが今回の鑑賞時最大の疑問である。時代考証担当者はなにをしてたんだろう、オーストラリアのほうから苦情は出なかったのだろうか…… 実はアラブ軍より先にダマスカスに入場していたわが Light Horse をないがしろにするな! と。(まあ、騎兵を映すとなると馬の出演料という結構な出費が加算されるので、予算上厳しかったのだろう)

前にも書いたが、今度も書く。映画『アラビアのロレンス』は、本物の引き立て役にすぎない。本物のロレンスも、実際にあったことも、もっともっとすごかった。どうか、フィクションのロレンスだけじゃなく、本物を知ってほしい。心からそう願う映画鑑賞であった。

【追記】新宿テアトルタイムズスクエアは2009年8月30日に営業終了した

■ 2014年以降の自分メモ ■

テレビの録画も含めて6回以上見てはじめてわかったこと=冒頭記念式シーンで握手したことがある、という紳士と、ラスト近くでロレンスを殴り倒す軍医、その後握手を求めた軍医の3人が同一人物であること(1985/1)

♣ 映画『アラビアのロレンス』は、ヨルダン王家に影響を与えていた!

1961年5月、フセイン国王は2番目の王妃として英国女性を迎えた。この“シンデレラ”の名前は Toni Gardiner (Antoinette Avril Gardiner) 、映画『アラビアのロレンス』のロケ隊に勤務していた電話交換手(秘書という説もあり)である。彼女は Mouna al Hussein、通称 Princess Muna と呼ばれ、Abdullah、Feisal、そして Aisha と Zein という双子の母となった。1972年に国王と離婚したが、現在もアンマンに住み、子どもや孫たちと親密な関係を保っている。(cf. HELLO! No.506, April 1998)

なお、現在の4人目の王妃はアメリカ人で、パンナム社長令嬢というあたりに、ヨルダンの親英から親米への路線変更がうかがえる?

【追記】

周知の通り、フセイン国王は1999年2月に死去し、Muna元妃の長男 Abdullah がヨルダンの新国王になった。この機会に、いつもの John D. 氏に Muna元妃について聞いてみたところ、「彼女はヨルダン駐留英国陸軍将校の娘で、あれは“できちゃった結婚”」とあっさりいわれ、目が点になりました。なるほど、結婚は5月で長男誕生は翌年1月。そ、そういうことでしたか……

ちなみに、ヨルダン王家は映画に登場するファイサルではなく、その兄のアブドゥッラーの子孫にあたる。

● The Hashemite Royal Family ハーシム家の家系図

[ TOP ]

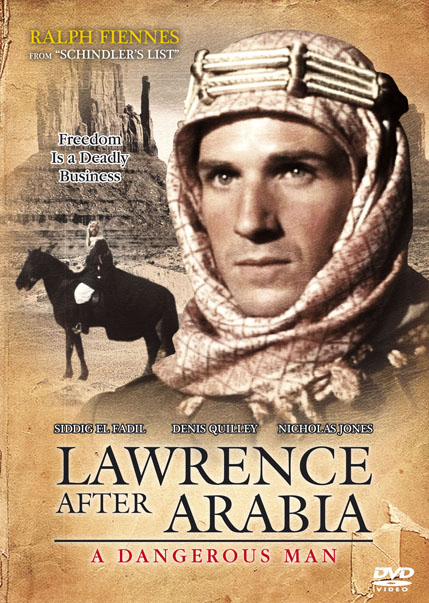

A DANGEROUS MAN: LAWRENCE AFTER ARABIA (1992)

『ロレンス1918』という困った邦題のついたこの作品(パリ講和会議でのロレンスを扱っているので、本来なら『ロレンス1919』が適切)、ロレンスファンの間では、なかなか評判がいい。なぜなら、そこかしこに「わかる人にはわかる」台詞がちりばめられていて、オタク心をくすぐるからだ。

ただし、ロレンスといえば大昔に Lean の映画を見た程度、第一次大戦もパリ講和会議についての知識も全然ないごく普通の視聴者にとっては、不可解な作品と映るに違いない。英国放映時には「陳腐な文句をまくし立てる険しい顔の役人たちのアップが延々と続く」「砂のサンドイッチみたいに無味乾燥」(Time Out, 15 Apr.1992) なんて批評も出た。プロデューサーの David Puttnam (b.1941) は、最初 Channel Four に同じ企画を持ち込んで蹴られたという。実際、よくこんなマニア向けの企画が通ったなと、今さらながら感心してしまう。

![[A Dangerous Man]](imagejpg/dangerous02.jpg)

A Dangerous Man: Lawrence after Arabia (1992) より

ロレンスとファイサル

この砂漠の場面は、英国ケント州の Sevenoaks で撮影されたという

ビデオを見てまず印象に残ったのは、主投の Ralph Fiennes (レイフ・ファインズ, b.1962)がロレンスに似ている! ということ。細かくアラを探せば、本人よりずっと背は高いし(実物は166cmだったのだから仕方がないが、Feisal より高いというのはちょっとまずい)、目はいまいち青くないし、髪の色も茶色っぽいのだが、角度によってははっとするほど似ているカットがある。ただし、アラブ頭巾は似合わない――あれは、ロレンスみたいに顔が長くて、頭が大きくないと見映えがしない。わたしは Fiennes をしげしげ眺めながらそう思った。

そして次に感じたのは、このドラマには本物の研究者が脚本に協力している、ということだった。冒頭のブラスラビングの場面にはじまって、『七柱』からの種々の引用をはじめ(タイトルの 'A Dangerouns Man' は序章の一節。平凡社東洋文庫の完全版では第1章 [第1巻 p.54] の「白昼に夢見る者は危険な男たちだ」が出典)、リチャード・マイナーツハーゲン Richard Meinertzhagen の取り上げ方、ロレンスの親戚だったロバート・ヴァンシタート Robert Vansittart をモデルにした外交官(演じる Roger Hammond はかつてグラナダ版ホームズシリーズの『赤毛連盟』で質屋のおじさんをやっていた)など。アーノルド・トインビー Arnold Toynbee の『交遊録』にある講和会議中のエピソードも最大限に活用している。

思わずうなってしまったのは、父危篤の報で急遽帰国の途につくロレンスが、駅で2名の空軍兵に出会うエピソード。ふたりは名乗る必然性などなにもないのに Tom Prince と Spratt だと自己紹介するのだが、これは1919年5月、ハンドリー・ページ機にロレンスを乗せてカイロに飛んだパイロットの名前である。この飛行機はローマで離陸に失敗し、27歳のプリンス少尉は即死、19歳のスプラット少尉は病院に収容されたが3時間後に死亡、ロレンスは肩胛骨を折ったがなんとか生き延びた。つまり、この場面からほんの1ヵ月後のちに本物のロレンスが関わりを持つパイロットを登場させているのだ(飛行機に乗る場面は出てこないので「伏線」とはいえない、ただのお遊び)。

こんなひねりを如えるのは、相当のオタッキーでなければできないぞ!

爆笑してしまったのは、そう、ロレンスに懸想するマダム・デュモンのエピソードですね。むろんフィクションであり、これの元になったといえるようなエピソードは存在しない(と、ヤギタニは断定します)。欲求不満?の若妻を演じる Polly Walker (b.1966) はいまいちかなと思ったが、BBC映画『魅せられて四月 The Enchanted April』(DVDはこちら)の貴族令嬢役はとても魅力的で、見直した(エリザベス・フォン・アーニム『魅せられて四月』扶桑社ミステリー文庫・1993の表紙を飾っているので、ご覧あれ)。この誘惑シーンのあとで、Meinertzhagen 中佐に背中の傷を見られる場面を持ってきたのは、なかなかうまい。「最初に会ったとき、誰かの稚児かと思った。男の子?女の子?って聞いたっけ」という台詞にはちゃんと典拠がある。しかし、Meinertzhagen 役の俳優もいまひとつ(『ひと月の夏』の駅長さんではないか。『ブラス!』にも出ていたなあ)。本人はもっとスマートでハンサムだったのに。(ただし、人間的には相当な変人というか、“山師”度数はロレンスを上回る人だった)

いっぽう、これは最高だと思ったのは、ロレンスの母。あごの形など本人そっくり!よくぞ探してきたものだ。ちなみに、ロレンスの父の死後、Sarah が朗読している聖書は旧約ヨブ記14章4節〜10節。もちろん The Authorised Version である。

ファイサル Feisal 役の Siddig el Fadil は、いまは Alexander Siddig の名前で活躍しているスーダン生まれ、英国育ちの俳優 (b.1965) で、2010年の映画『タイタンの戦い Clash of the Titans』では Hermes 役で登場し、再度 Fiennes と共演した(なんと上述の Polly Walker も出ている)。Feisal 本人にはほとんど似ていないが、ロレンスと Feisal が3歳しか違わないことを思い出させてくれる点はよかった(Lean 映画の Guinness はいくらなんでも老人すぎる。ちなみに、本物の Feisal はヘビースモーカーだったそうです)。

パリ講和会議には日本の代表も参加していたので、ドラマにも日本人がちらっと登場する(日本語も聞こえる)が、キャスト表に名前すら載ってないのは悲しい。ロレンスの英語がその日本の代表に理解不能だったことから、例の華麗なフランス語通訳シーンが展開する。だが、実際にその場に居合わせた Toynbee の回想では、英語がわからなかったのは「イタリア人」だったことになっている。そもそも、日本代表の牧野伸顕男爵 (1861-1949) はアメリカ留学やロンドン赴任の経験があるので、ロレンスの英語がわからなかったはずはないと思うが……。まあ、どうでもいいけど。(ちなみに、英文学者の吉田健一は牧野伸顕の孫にあたる)

繰り返しになるが、このドラマは誰が見ても楽しめるという作品ではない。あまり意味のないアップが目立ち、盛り上がりにも欠ける。とはいえ、Ralph Fiennes は間違いなく掘り出し物だし、これをきっかけにロレンスの伝記ドラマがもっと制作されれば、ファンとしてこれ以上の喜びはない。

![[A Dangerous Man, Radio Times, 18-24 April 1992]](imagejpg/dangerous01.jpg)

Radio Times (1992年4月18-24日号) より

左上と右下の白黒写真は本物のロレンス

なお、この作品は1992年9月に Jesus College で行なわれたロレンス協会第2回シンポジウムでも上映され、Malcolm Brown の講演があった。講演内容を知りたい人は T. E. NOTES 1993年11月号をどうぞ。

◆Alexander Siddig の公式サイトより LAWRENCE OF ARABIA Being Developed As A Miniseries (May 2, 2013)

◆本作が YouTube にアップされてました! →動画(オランダ語字幕入り)視聴はこちらから(May 2015)削除されてました(Mar 2020)

→ 2020年にアップされていた、スペイン語の字幕入り

八木谷涼子 FEB. 1998 / MAR. 2011 / MAY 2015 / MAR. 2020

♣ Contents

![[Premiere, Mai 1989]](imagejpg/premiere1989mai.jpg)

『アラビアのロレンス完全版』の特集を組んだフランスの映画雑誌 Premiere (1989年5月号)

♣ Amazon へのリンク

- アラビアのロレンス [Blu-ray]

- アラビアのロレンス 完全版 [DVD]

- ロレンス 1918 [VHS]

- A Dangerous Man: Lawrence After Arabia [VHS] [Import]

- Dangerous Man [DVD] [Import]

タイトル部分に注目

(メインタイトルはどちら?)

♣ 映画ポスター

- filmaffinity Lawrence of Arabia

- PosterDB Lawrence of Arabia

- IMP Awards Lawrence of Arabia

![[Lawrence of Arabia, May 1989]](imagejpg/restored8901.jpg)