|

Contents  旧版口絵より

旧版口絵よりHoward Coster (1885-1959) が1931年に撮影したロレンス(この写真を所蔵するNPG のページはこちら) |

(1) 岩波新書『アラビアのロレンス』若い世代の人のことは不案内だが、異論のあるのは承知でごく類型的に言うと私などと同年代の前後10年ばかりの人がロレンス (T. E. Lawrence 1888-1935) を知ったきっかけは、映画『アラビアのロレンス』(1962年)を見たことが圧倒的に多いと思われる。また、読書習慣のある人のそれは、映画に加えて中野好夫 [†]『アラビアのロレンス』(岩波新書)だったはずだ。もっとも、昭和15年(1940)初刊の同書が昭和38年(1963)に改訂されたのは(改訂版前書きによると《前著の改訂、補筆というだけではなく、結局はほとんど新著といっていい》)、《明かに映画『アラビアのロレンス』の飛ばっちり》(同前書き)なので、つまりは映画が最大の契機だったことになる。

ともかく、同書は初版刊行後ほぼ60年間にわたってわが国のロレンス人口を支えて、新書本来の使命を終えたというわけだ。 私自身は、終戦直後の1945〜46年に初版の中古書を購入したのがそもそもだ。つまり中学校(旧制)の2〜3年生のころだが、戦中に多くは店を閉ざしていた古書店が復活し、そこにインフレで竹の子生活(身の回りのものの売り食い)を余儀なくされた家庭の手放した蔵書があふれるように並べられた。信じられないようなことだが、活字に飢えていた学生や読書人は争ってそれを買い、堅い内容の本ほど高価をつけて飛ぶように売れた。 そのようななかで、芦屋の阪神国道筋にあった古書店で私が買った2冊のひとつが中野の本であり、片方はアームストロング(アアムストロング)の『イブン・サウード』(豊文書院、昭和15年、古沢安二郎訳)だったように思うが、ともに古い昔に紛失した。いずれにせよ買ったのはアラビアへの漠たる思いに出たものだろうが、内容には何の記憶もない。結局は私も中野本の改訂版でロレンスに親しんだ「第二世代」ということになる。 [ TOP ] | |

新版口絵に使用された写真

新版口絵に使用された写真出典 Lowell Thomas, With Lawrence in Arabia, 1925 |

(2) 旧版を入手するさて、まだ中野の『アラビアのロレンス』が絶版になる前のことだが、初版(以下「旧版」という)と改訂版(便宜上、「新版」という)を比べると確実に旧版が優れているという声があった。まず読んだのが旧版であり、改訂版が出てからそれも読んだが前者ほどの感銘を覚えない、というわけだ。むろん若いときの印象がよかっただけでなく、記述自体が初版のほうがおもしろいというのだが、結構説得性がある意見だったらしい。旧版が手元からなくなって久しく、たまに思い出してインターネットで古書を調べても得られなかった私は判断できずにいたが、ごく最近〔2009年4月〕、つまり拙訳『完全版 知恵の七柱』(平凡社東洋文庫)の最終巻の編集が進行中に八木谷さんが旧版を見つけて届けてくださった。いかにも手遅れながら、なにか新しい発見でもと思った私は急いで一読した。記憶がないと言ったが、《ラベック》(ラービグ)、《牛津版》(オクスフォード・エディション)などの言葉にかすかな見覚えがあるのを見ると、わけも分からないまま読み通したのかもしれない。 長い前置きになったが、また過去完了のもの同士のことであまり意味はないと思うが、この機会に新旧両版を比較した感想を述べてみようというわけだ。 [ TOP ] | |

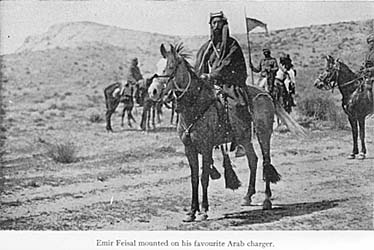

(3) 旧版と新版の内容比較1. まず、書物の構成を言えばつぎのようになる(手元の旧版は1940年初版、新版は1992年第44刷で、新版も紛失したり人に与えたりしてこれが3冊目、あるいは4冊目だ)。旧版:序文と本文で202頁、約129,000字、文献3頁(14点)の計205頁文献一覧を除いた字数で新版は旧版の1.2倍、頁数で1.25倍だが、新版では漢字が減り、平がなで置き換えられているので実質的な差はいくらか縮まるだろう。 本文の章立ては、旧版の「青年考古學者」、「沙漠の叛亂」、「沙漠の敍事詩」、「鬪争と孤獨」に、新版では「この人を見よ」が加えられた(以下、旧版に用いられた旧漢字、旧仮名は新版のものに替える)。 では、どこがどのように違うか。 2. 旧版の最初の3章、つまり大戦前の「青年考古学者」(【旧版24頁】、【新版27頁】まで。以下「版」「頁」を省く)で述べられた「前史」と、つぎの「沙漠の叛乱」(【旧71】【新77】、ワジュフ占領まで)、「沙漠の叙事詩」(【旧140】【新160】、ダマスカス占領後ロレンスがシリアを去るまで)には、下述のものを除いて両版のあいだに有意の差異はほとんどない。 すぐ目につくわずかなミスは、グレイヴズの描写した《小男(身丈は五呎五吋半)で脚に比して胴が短かい……だから坐っている方が恰好よく見える》という不注意が改められていること(【旧18】【新21】)、ロレンスに見出される前のファイサルの転戦地《メッカに近い内地》は「メディーナに近い」の誤り(【旧50】【新54】)、ロレンスがタフィーラへ必死の思いで運んだ軍資金3万ポンドが3千ポンドとなった誤り(【旧119】【新137】)はともに修正されていないことなどだ。ミスの少ないのはむしろ自然で、「前史」も『七柱』の主要部分もそう違った書き方はありえないのだ。 ところが、この部分で旧版最大の難点はロレンスの出生の秘密、つまりいまでは常識となった彼が非嫡出子である点に触れていないことだ。これは、R・オールディントンが1955年に暴露 (Richard Aldington, Lawrence of Arabia, A Biographical Enquiry) して初めて世に知られた事実である。旧版に出ないのは当然で、むろん新版では冒頭に加筆されている(【新2〜5】)。 同じく大きな第二の問題は、「沙漠の叙事詩」【旧111後半】あたりに入るべき、【新123〜29】で詳述される「ダルアー〔中野表記は旧版デルラ、新版デラア〕事件」とそれに対するコメントが旧版ではまったく欠如していることだ。中野が依拠した原書(1935年刊簡約版『七柱』)でもこの部分は充分に述べられている以上、叙述を避けた点に中野の意思が働いていることに疑問の余地はない。そこで前に遡れば、まず冒頭の献詩「S・Aに」が旧版では触れられていない(新版では最終章にようやく出る。後述)。ダフウム〔中野表記はダフーム〕のこと自体が戦前の考古発掘とのからみで述べられているのは、新旧変わらない。また、中野が、ダルアー事件に関連して《しかも公刊本の前(一九二二年)に出したオックスフォード版『智慧の七柱』には(これは八部しか刷らなかった稀覯本で、もちろん筆者など寓目するよしもない)……》と無念の思いを述べたのは【新127】である。 ダルアー事件は好むと好まざるとに関わらず、またどこまで事実かは別として、いまなお『七柱』、むしろロレンスの生涯を語るときに避けて通れないものだ。それを黙過した理由として私が思ったのは、中野、あるいは岩波書店が出版物検閲制度を意識(公安風俗を害する〔当時の検閲用語〕怖れがある倒錯性の異常への言及)したこと、さもなければ中野のたしなみというか、語りにくい話をこの種の啓蒙書で露骨に書くのを慎んだことだった。 ところが、八木谷さんが保管中の資料に雑誌『文藝』(改造社)昭和16年7月号 に中野が載せた「ロレンスのことなど」があり、そこではダルアー事件が詳述さ れている。中野は『七柱』のこの部分を《一種の〈曲筆〉を疑いたくなる、余りにも文学的臭さが感じられてならないのだが、果してどうであろう》としているのだ。何かの理由で岩波新書では避けた気がかりなテーマを、文芸誌の話題のひとつとして述べることでけりをつけたのだろうか――ともかく、中野が旧版でこのくだりに触れなかった真意は残念ながら分からない。 ついでに旧版の用語について触れておくと、たとえば【旧153】にある《アラビア民族の国民的感情》というように頻出する《国民的〜》の多くは新版では《民族的〜》に改められている。これは「民族意識」などというときにロレンスが使う nationality に相当するのだが、そもそも「国民」感情というものを持たなかったアラブ人にこの言葉を用いることは不適切だったと同時に、旧版執筆時のわが国の「国民」意識の昂揚ぶりも与っていただろうと思われてならない。 同じ意味で、前記の個所に出る《だが〔戦後体制にアラブの自治を導入しようというロレンスの〕戦は敗れた。》という言葉は【新174】では《だが、自由への戦は敗れた。》と変わっている。旧版執筆当時に「自由」という言葉がいかに使いにくかったかを思わせる個所といえるだろう。 3. 第4章になると、さまざまな異同や過誤が生じている。異同の主要なものはつぎのとおりである。 まず、【旧152】に現れる以下の数行が削除された。 (故意か偶然か、皮肉にもアラビア人はヴェルサイユの新製品であるこの「委任統治{マンデイト}」という言葉を、「保護領」という意味の言葉に翻訳したといわれるが、この言葉が、真逆今日のように融通の利く弾力性のある意味に変化しようとは、流石のロレンスも考えなかったのであろう。)《今日のように融通の利く……》とは、1940年時点ではヴェルサイユ体制の理念が完全に形骸化し、ヨーロッパでは第二次大戦に突入して国際連盟の委任統治地域は「属領」と変わらなくなったことを指す。それは、戦勝国のわが国が委任された旧ドイツ領太平洋諸島を「南洋群島」として完全に支配したことが示すとおりだ。だが第二次大戦後は、この数行に存在の余地はなくなったことはいうまでもない。 【旧159】に、カイロ会議の結果ファイサルが初代国王に即位して発足したイラク王国について《病弱のフェイザル〔ファイサル〕は一九三三年むしろ早逝したが、その後も国運は健全に進展し、今日に至っていることは周知の通りである》と述べた個所を新版で削除したのも、1958年の革命でイラク王国は消滅した以上、当然のことだ。 【旧161】のロレンスが《飄然として風の如く植民省を去った》のつぎには、【新182〜84】においてフランスのシリア政策に対する、そして新興のイブン・サウードに対するロレンスの見方への中野の評価が挿入されている。これも時代の変遷に基づく。 【旧182】には「ミント」の執筆について《……現在稿本のまゝなお未刊行のものであり、間接に著者の知りうる限りの内容では、いかなる訳名が正確であるか自信がない。暫くカナ書きにとヾめておく》として推察で語られた部分が、【新214〜17】で詳しく解説されている。そのなかで中野は、1955年2月にようやく刊行された同書を克明に読んだ結果を《これは明かに失望であった》としている。 つぎに、第4章ではそれまでは少なかったミスが多発していることを言っておかねばない。ただし、その多くは中野の過誤ではなく、研究の進んだ現在から見てのことである。例をいくつか挙げる。 【旧141】 《〜これが容れられて以後ロレンス大佐が生れた〜》とあり、【新162】でも踏襲されている。だがこのとき与えられたのは「臨時大佐」であり、ロレンスの最終階級は中佐である。また、一般に中佐 Lieutenant Colonel の人を大佐 Colonel と呼ぶのは作法として普通のことなので、正式の大佐 Full Colonel かどうかはその都度確かめねばならない(拙訳『七柱』第5巻訳注*27参照)。その点中野の理解は不充分だったようで、ここの記述がわが国で「ロレンス大佐」の定着する元のひとつとなったとも考えられる。 【旧152】の「委任統治」をアラブ人が「保護領」と誤訳したという解釈は何に基づくのか明らかでないが(mandate に保護領の意味はない)、「(戦勝国側の)命令、強制」の形でアラビア語に翻訳されたというのが正しい。 【旧160】にフッセイン〔フサイン〕が《老衰孤独の身をフェイザルの許に流寓、……悲劇的な一生を終る》とあるのは、「アンマーンのアブドゥッラーのもとで死去(1931年)」が正しい。【新181】でも未訂正。 【旧161】で紹介された、列車爆破のときに介抱した老アラブ婦人から後日カーペットを贈られたという『七柱』の話は作文で、現場でベドウィンとともに手に入れた戦利品であることは後日ロレンス自身が語っている(拙訳書第3巻訳注*43参照)。旧版でも中野の参照文献にある 1938年刊ガーネット編書簡集(編者は英国の作家、評論家)に出ているのだが見落とされたらしく、【新184〜85】でも未訂正。 【旧169】で名が出た《チャールズ・ダウティの『アラビア沙漠』》は『沙漠のアラビア』が正しい。ローマ人が呼んだラテン語の地名 Arabia Deserta を用いた書名を中野がなぜ誤読したかと思うが、【新196】でも訂正されていない。 【旧170】に述べられた予約版『七柱』」の語数《約二十八万語》はロレンス自身の言によるものだが(【新197】でも踏襲)、いまでは「約25万語」と分かっている。 【旧172】(【旧23】初出)に『知恵の七柱』の書名が《実は本書の内容とは直接関係ない……ただ思い出のために用いた》とは言い切れないことは拙訳『七柱』第5巻p.13 訳者注に述べたとおりだが、【新200】でもそのまま残っている。 【旧175】にある《本書に対する諸家の批評を並べることは、一切下らないから省略する》という断定は【新204】で《今日すでに歴史的古典の中にその位置を占めてしまった本書について、いまさら諸家の評価をこと新しく紹介するまでもあるまい》に変えられた。30年近いうちに、中野は新しい研究書によって若干の見方の修正を必要としたということだろう。 【旧191】に、死のバイク事故の直前、単に《ボヴィントン・キャンプへ友人の招待電報を打ちに行った》と記された個所は、【新225】では、ナチス・ドイツとの政治折衝にロレンスを引き出してヒトラーと会わせようと考えていた友人(作家のヘンリー・ウィリアムソン)との昼食の約束のことだった、となっている。ただし、このヒトラー云々はまったく事実無根であることがいまでは明らかにされている(現存のロレンス研究第一人者J・ウィルソンによる「公認伝記」p.1155, n.23)。 4. 新版の第5章「この人を見よ」は、多くの部分を旧版第4章から移したうえで、《〔人間ロレンスについて述べることは〕考えてみれば、およそこれほど困難なことはない》(【新227】)としつつ新しく追加された文章を綴ったものだ。 移された主なものは以下のとおりである。 【旧192】 『人間はいわば内乱状態であります』で始まるL・カーティスあて書簡(→ 【新227】)それに新資料(R・オールディントン〈1955〉、A・ナティング〈1961〉など)による知見を加え、主としてロレンスの内面の矛盾相克と、先に触れた、旧版では述べられなかった『七柱』の献詩を初めて取り上げ(【新236〜39】)、また前述したダルアー事件(【新123〜29】)をあらためて語っている(【新239〜40】)。 そして中野は、最後を旧版と同じくロレンスの《アラブ人操縦の心得『二十七ヵ条』》の抜粋と彼が《伝記者のアンケートに答えたもの》を挙げて締め括っている(【旧201〜02】【新250〜52】)。 この章は、旧版以後第二次大戦を挟むほぼ30年間に、欧米でロレンスの内面と行動の研究が多くは聖像破壊的に進みつつあったことに対応する。したがって前4章とはかなりに趣きを異にしていて、中野としてはその連結には苦労したことが窺われるが、彼にとってさいわいだったのは、若干のマイナーな個所を除いて旧版の基本的な立場を変える必要に迫られはしなかったことだろう。 なお、付属的なことでは、巻頭の地図は明らかに『砂漠の反乱』ないしは『知恵の七柱』1935年版のものを基にしている。旧版で縦長の折込だったのが新版では本の版型に合わせてやや縮小され、その分だけ東西が拡幅された。同時に地名が新仮名表記となり、一部の誤記が修正された(例: ヂッダ→ジッダ、アヅラク→アズラク、アフラヂャ→アルファジャ、デルラ→デラア)。 図版は、旧版でロレンスの肖像写真1枚だった口絵が、新版ではアラブ服の正装のロレンスと馬上のファイサルの写真が追加されて3枚となっている。 [ TOP ] | ||

(4) 両版についての私見

旧版の決定的な弱さは、当時は未知のことだったロレンスの出自は別として、『七柱』について献詩とダルアー事件に筆を割かなかった点だ。 旧版の出る前年、昭和14年には同じく岩波新書で笠間杲雄『回教徒』が出ていて、そこに「アラビヤのローレンス」という項目を著者は設けている。わずか12頁の「伝記辞典」風の紹介文にしては、彼の生涯を過不足なく、そしてほぼ中正に概説したといっていい。むろん執筆の時代と外交官という著者の立場上、中野に比べても「国策的」であるのは否めないが、あの時期としては出色のものというべきだろう。手元の昭和17年(1942)の刊本がすでに第五刷(8千部)であることにそれが表れているが、当然中野も一読したはずで、そう思って見ればどことなく共通した部分、語調すら感じられる。 当時は、大きなイスラーム人口を抱える中国と先の見えない戦争をしていた、そしてのどから手の出るほど欲しい石油を産出するオランダ領東インド(インドネシア)を見据えていたわが国にとって、「回教徒」はようやく重大案件になってきたころだ。笠間、中野両氏の「イスラーム教徒に肩入れした英国人」の見方に相通ずるものが感じられてもふしぎではないだろう。 笠間の『回教徒』刊行の半年後にはナチス・ドイツがポーランドに侵攻して前述のとおりヨーロッパは第二次大戦に入り、中野旧版の刊行3週間後には日独伊三国同盟が締結されている。最大の同盟国ドイツの敵である英国はすでにわが国にとって仮想敵のひとつにほかならず、1902年以来の英国の同盟国として第一次大戦に参加し、勝者となったロレンス時代のわが国は遠い過去のものだった。 そのようななかにありながら、笠間の「〔『七柱』は〕単なるアラビア戦線の記録であるばかりでなく、彼の懺悔録であり、アラビヤのために人道に訴える建白書であった」(p.178)とほとんど並行しながら、中野はロレンスの執筆動機を《〔政治的意図、懺悔、自己告白等々に加えて〕自己表現欲であり、自己浄化{カタルシス}であったとしか考えられない》(【旧174】【新202】)とする文学的評価を与えたのだ。両書とも、時代の波に曝されつつも精一杯に独自の見方を維持したことが読み取れる。 さらに中野は、新版においては多数の研究書を読んだ結果を踏まえ、『七柱』は《一度ここで形を与えられた自己表現》が《独り歩きの客観的存在》となったことを重ねて強調し (【旧175】【新205】)、ロレンス自身も《また不幸な芸術家の魂の所有者であったにすぎない》(【旧198】【新247】) として、旧版の趣旨を引き続き展開した(新旧版で用語はわずかに異なる)。 そして、ロレンスの人格のもっとも顕著な特質は《自己韜晦性と自己露出性との危怪(ママ)に錯綜した人間》(【旧175】)であること、《彼の中の相対蹠的な二人のロレンス、言いかえれば自己露出的な彼と、反対に自己隠蔽的な彼とが、殆んど極端な異常さをもって相交錯し合っていること》(【旧195】)、《彼の中にいた完全に相対蹠的な二人のロレンス――いいかえれば、かなりの自己露出癖と、反対に、ときには病的なまでの自己隠蔽性とが、異常に交錯し合って彼の中に存在していたこと》(【新228】)とするのだ。 上記の2点が、旧版、新版を通じて変わらなかった中野のロレンス理解の到達点と見ていい。 とくに最初の所感、つまりロレンスを《不幸な芸術家の魂の所有者》の 1人と見たあたりに、若い中野の鮮烈なロレンス感、換言すれば新版の「まえがき」で著者をして《一種情熱みたいなものをこめて書いた思い出があり、……多少面はゆいところもないではない》と言わしめた一面を見ることができる。またそれが、冒頭で述べた 「旧版優先論」につながるのだろう。 旧版がその当時(ロレンスの死後わずか5年)の紹介書として稀有の名著だったことは言を俟たない。しかし同時に、時代の制約に阻まれて自由に書き切れなかったのではないかということと、資料の少なかったことがいまから見れば目につく。 新版はそれの裏返しとして、はるかに優れている。その意味で、「旧版優先論」を私は採ることができない。しかし、新版は新書という限界に早くも遭遇している。与えられた紙数の不足は中野が旧版のときから再三に嘆いたことだった。そのなかでの執筆だから彼の筆力がなお際立つのだが、新版にいたっては先行章を組み替えてでも最終章を付け足す程度では済まなかったはずだ。 そのためであろうか、新版は全体の字数が増えた割には、出生、献詩、ダルアー事件の新規3点を除くと、ほかは旧版に記された考え方の敷衍、詳述が多くを占め、斬新な見解はむしろ少ないことは認めねばならない。かえって最終章では考え方が整理し切れずに混在している感がある。 新版で中野が取り入れることのできた研究書はオールディントン止まりだった。せめて Phillip Knightley + Colin Simpson, The Secret Lives of Lawrence of Arabia, 1969(共著者は英国のジャーナリスト)まで入っていれば、複雑なロレンスの一面がより白日の下に出されたことだろう。さらに欲を言えば、John Mack, A Prince of our Disorder, 1976(著者は精神分析学者、ハーヴァード大学教授)もJ・ウィルソンの「公認伝記」(1989)もと言いたいところだが、1985年に世を去った中野には望むべくもない。 それ以上に、新書という形態が問題だ。多数の新しい資料が大冊で刊行されると新書版では吸収できず、中野の新版は実際問題として限度だったろう。またわが国では、英米の研究者のように原資料を直接執拗に追究できる立場は得られにくいことはいうまでもない。中野が利用した参考書目(ロレンス著作を含む)は、一部というものの旧版で14点、新版で22点だが、対してたとえば前記の A Prince of our Disorder の場合は約230点、ウィルソンの「公認伝記」執筆時にはコピー料金だけで4千ポンドかかったという。 [ TOP ] | ||

(5) 未完に終わった中野訳『知恵の七柱』最後に、本件とは無関係だがかねて疑問に思っていたことを述べて蛇足とする。中野が、『英文学夜ばなし』(新潮選書、昭和46年、初出は『學鐙』昭和45年1月号)で書いているのだが、『七柱』の翻訳を「十年近くも前、結局S社から口説き落されて」始めて、原稿用紙200枚あまり〔つまり全体の十分の一弱見当〕やったところで中止した話だ。その理由に語っているのは、「〔ロレンスが〕魂を賭けた作品は、やはりその魂を移すだけの翻訳でなければならぬ」が、それができないために何度試みても「投げ出してしまう」と言う。もっともなことかもしれないが、中野ほどの内外の学識に恵まれた人にそう言われては、誰も(私などはいうまでもなく)翻訳はできなくなる。事実、当時英文の翻訳で中野を凌ぐ力のあった人はそうはいないはずだ。下司の勘ぐりと言われようと、少なくともそれ以外になにか理由があったと思いたくなる。昭和45年当時、その原稿が「S社の金庫の中で眠っているはず」というが、いまはどうだろうか、万一まだ存在するなら、学術的見地からS社とほかの関係者に公開してもらうわけにはいかないものだろうか、と思わずにいられない。 中野の旧版が出たとき、著者は東大助教授になりたてのシェイクスピア学者だった。いま私の手元にある岩波文庫の中野訳『ヴェニスの商人』は昭和14年、つまり旧版が出た前年の刊行である。これも冒頭に述べた終戦間もないころに入手したのだが、その後大学のいわゆる教養課程の英語の授業で1年かけて Merchant of Venice を読まされたとき、私が虎の巻にしたのはこの訳本だった。 いま思えば、若いシェイクスピア学者とロレンスの取り合わせはおもしろいが厳たる事実なのだ。むしろ、シェイクスピアの世界から『七柱』に接したときに覚えた清新な情熱が中野を駆り立てたのにちがいない。旧版であれ新版であれ、研究史的存在になったといえ中野の『アラビアのロレンス』に優る一般解説書は出ていないし、盛るべき紙数の限界を思えばもう出ないだろう。 15/7/2009 たすみ・つねお [ プロフィール ] |